Si le numérique en photographie est aujourd’hui une évidence intégrant les hybridités et les fécondations réciproques de l’analogie et du calcul, il y eut un temps, à peine quelques décennies plus tôt, où se mêlaient, dans un bruissement d’incertitudes, oppositions et expérimentations, où l’à venir était, au rythme des choix et des conversions, tout de questions, tant artistiques et économiques que relationnelles et intimes, où l’intention cédait quelquefois à la prouesse technique.

Créateurs en 1955 des prix Niépce et Nadar, les Gens d’Images imaginaient et instituaient alors le Prix Arcimboldo, posant d’emblée la validité créatrice du traitement de l’image au regard de la reproduction du réel. En hommage à Giuseppe Arcimboldo, il s’agissait tout autant de contribuer à la visibilité créative des turbulences technologiques que de poser les jalons à peine émergents d’une recherche de sens et de sensibilité iconiques.

Avec toute la fougue qui la caractérisait, Monique Plon, avec d’autres (à préciser), a construit une aventure de quinze années à la découverte et à l’écoute des artistes dans le partage pas toujours facile avec les partenaires. Quinze prix et quatre mentions spéciales ont ainsi été attribués, mis en valeur par des expositions individuelles et des rétrospectives collectives dans divers lieux et festivals.

Quelques décennies plus tard, alors que le développement des applications et la sophistication des matériels semblent avoir fait des recherches initiales un commun partagé, quelles nouvelles voies explorent les artistes ? Le retour sur le Prix Arcimboldo, en hommage à Monique Plon, est aussi une question lancée à la création contemporaine sur la matérialité et la virtualité de l’image, sur les porosités du fictif et du réel et les potentialités de l’hybridité, sur l’éthique iconique.

15 ans de Prix Arcimboldo

2013 – Eric Emo

La couleur saturée, les noirs, les dégradés modèlent une architecture labyrinthique de portes, de fenêtres, de couloirs, de tunnels dans laquelle des personnages, silhouettes plus ou moins fantomatiques, semblent hésiter à prendre corps, à entrer en scène. De cette dramaturgie colorée de l’image, du contexte désorienté comme des personnages – corps du photographe ou corps saisis en photographie numérique sur les écrans de sites de rencontre en doubles du photographe et flouté pour leur soustraire toute identification – on ne sait rien, hors leur errance, incertaine, leur attente ou leur hésitation peut-être, entre les volumes d’un espace recomposé d’ouvertures lumineuses et de ténèbres profondes. Recherche de la lumière ou quête de l’ombre, (re)connaissance ou tentative d’oubli de soi, à chacun d’explorer le trouble du Dédale.

2012 – Claudia Imbert

Avec la série « La Famille Incertaine », Claudia Imbert poursuit sa recherche sur « le théâtre des familles » qu’est l’espace ordinaire de banlieue. Après la saisie des voisins dans des poses hiératiques sur le seuil de leur pavillon, la caméra pénètre à l’intérieur des maisons, prend la pose aux moments quotidiens du petit déjeuner, du ménage… ou, plus extérieurs, avec ou sans les enfants, dans le garage, à la piscine ou dans la salle de sport. Mais, dans cette vision statique, quelque peu standardisée du bonheur familial, la composition instille le doute, dérange étrangement la perception. Dans un univers sans désordre, où les fenêtres et les surfaces vitrées, omniprésentes, rappellent, au moyen d’une distorsion incrustée de l’angle de prise de vue qu’on se situe bien en banlieue, les frontières entre l’intérieur et l’extérieur deviennent poreuses, se fondent. Les personnages, enfants et adultes – majoritairement des femmes -, implantés dans ce qui se confond peu à peu avec l’épure d’un décor archétypal, s’immobilisent dans une solitude ambiguë de l’être où la mise en scène est témoignage sensible et l’inverse. Équivoque, le trouble y installe une narration fragile de l’espace affectif autant qu’une poétique de l’imaginaire.

2011 – Alexis Cordesse

« Green Line », Mur de séparation aux abords de Lod, Jaffa, Jérusalem-Est, Cisjordanie Territoires occupés… Hébron, dans ce qui pourrait être l’actualité d’un temps historique différent, une femme palestinienne et un colon juif sont prêts à se croiser à proximité du tombeau des Patriarches et des Matriarches. Les vues panoramiques, prises depuis le même point de vue à des moments différents lors de plusieurs voyages en Israël et en Palestine donnent à voir un feuilletage des temps, où se superposent, fracturées comme les fragments de calques apparents, les frontières visibles et invisibles, extérieures et intérieures. À la topographie descriptive du lieu s’impose alors, dans l’unicité d’un moment multiple, la fiction d’un théâtre de l’actualité où les protagonistes sont contraints par la synchronisation du montage de partager le temps et l’espace virtuels d’une rencontre. L’image s’émancipe ainsi de l’instant du photojournalisme, outrepasse le traitement médiatique des séparations, des dominations et des exclusions, des brutalités et des déchirements identitaires, pour signifier et penser la frontière – Borderline -, et la brouiller à la fois, par la fiction d’une polysémie matérielle et idéelle du quotidien des habitants et des temps courts et longs du conflit.

mention spéciale Gilles Desrozier

2010 – Muriel Bordier

Vide ou plein, du contexte au contenu et aller-retour (Brian O’Doherty, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, Patricia Falguières (ed.), JRP| Ringier, 2008) ? Interférences ou complémentarités entre l’œuvre, l’espace de son exposition et l’œil du spectateur ? De la neutralité et de l’atemporalité de l’espace muséal où l’expérience serait rendue possible par la médiatisation, Muriel Bordier compose avec un humour, parfois un peu grinçant, une mise en scène des rapports entre l’architecture, l’accrochage, les œuvres et le public. Des maquettes d’espaces muséaux photographiées, elle fait une architecture intérieure de murs blancs, épurée, dont l’immensité, au regard des visiteurs minuscules, interroge la pertinence. Le jeu d’échelles, les scènes et anecdotes d’accrochage ou de visite, disproportionnées à l’architecture, les ombres portées qui décuplent la gestuelle silencieuse, percutent les codes culturels et sociaux, font des visiteurs, trop prompts à les accepter et à s’y conformer dans un théâtre assumé de l’art contemporain, les sujets d’une observation, voire d’une expérimentation à dimension entomologique où l’ironie ne semble jamais très éloignée.

mention spéciale Nicolas Dhervillers

2009 – Mathieu Bernard-Reymond

Au départ, il y a le paysage et ces courbes – cours du brut, modèles d’analyse boursiers, projection des investissements, courbe démographique, évolution de la pollution de l’air et de l’eau… -, ou l’inverse. Les graphiques, censés dire la réalité d’une actualité économique ou d’une évolution sur le court et le long terme, ont envahi les médias, sont devenus les références ultimes de toute explication qui se veut un tant soit peu scientifique. Mais, par leur volatilité, leurs constants remplacements, ne traduisent-ils pas plus une situation entropique de crise perpétuelle de l’économie contemporaine et ses rapports à l’environnement comme de leurs représentations ? Quel sens y a-t-il à les sacraliser comme anticipation ou causalité prétendument objective ?

Mathieu Bernard-Reymond les dégage de leurs échelles, n’en conserve que la forme et, dans le titre de la photographie, l’en-tête du graphique utilisé, pour en faire des sculptures virtuelles qu’il installe dans une photographie de paysage peu anthropique. En nait, dans une esthétique qui revisite l’histoire du land art, une poétique ambigüe entre séduction plastique et interrogation écologique, une réflexion sur le temps court, voire éphémère de ce qui fait l’actualité, et les temporalités longues, plus complexes, à l’échelle des paysages. Et finalement une question au spectateur, dans ce jeu du réel et de la fiction, où se pose d’abord son regard, que voit-il, que ressent-il ?

2008 – Jean-François Rauzier

Cité idéale, l’image semble uniforme, jusque dans sa référence séculaire, le ciel esthétisé, l’immeuble central arrondi… De la mosaïque de milliers de photographies disparates, l’assemblage fait paysage, en donne l’identité d’une veduta, d’un univers de bande dessinée ou de jeu vidéo où toute vie se serait repliée à l’intérieur. À qui, l’œil scrutateur, joueur, sociologue, géographe…, s’enivre du foisonnement des détails de cette urbanité fantastique, se laisse entraîner à pister dans l’Hyperphoto la prolifération d’antennes paraboliques, les murs tagués, les fenêtres de la banlieue parisienne, de Toulouse ou de Genève, les véhicules abandonnés, à scruter les déformations successives de l’immeuble central, à pénétrer l’intimité des points de vues et des architectures, se révèlent des scénarios à construire, des énigmes à sonder, comme ces objets accrochés aux fenêtres, seules traces des habitants, ou ce personnage cagoulé récurrent – le photographe, peintre virtuel – apparaissant sur les écrans de télévision d’un café et ceux omniprésents des appartements.

2007 – Alain Delorme

Elles s’appellent Cassandre, Hanna, Sarah, Emma, Angèle ou Morgane. D’une certaine façon, elles sont partout, dans la mise en scène publicitaire de marques de prêt-à-porter ou d’une fête d’anniversaire par une célèbre chaine de restauration rapide, dans les concours de « Miss Beauty Children », à la télévision, dans les vidéos circulant sur Internet…, symboles ambigus, aseptisés et sensuels, des couleurs de l’innocence et du bonheur familial, images idolâtres d’une féminité naissante.

« Le protocole est toujours le même : une fillette, un gâteau, un fond coloré, les parents », cette main d’adulte qui se glisse pour accompagner la scène ou rectifier la posture, donner le la du sourire. L’écart de la représentation – saturation acide des couleurs, chirurgie esthétique au pixel qui lisse les traits du visage, en modifie la carnation, change la couleur des yeux et accroît la tension du regard, les quelques détails non retouchés qui réintroduisent le réel -, engage les portraits dans une inquiétante étrangeté des rituels familiaux. En miroir à peine déformé de notre société et de la dépersonnalisation par les codes esthétiques d’une féminité enfantine imposée, la série Little Dolls questionne en profondeur les images de la sociabilité de l’anniversaire et leur circulation concurrentielle sur les réseaux sociaux tout autant que les projections socio-iconiques, souvent concurrentielles, des fantasmes parentaux.

2006 – Nicolas Moulin

Nicolas Moulin pratique le paysage, il le parcourt en tous sens, en capture les symptômes de distorsion temporelle, ces projets architecturaux inachevés ou abandonnés qui ont installé des traces d’avenir dans le passé. Entre utopie et dystopie, le photomontage construit une mémoire des lieux en faux-semblant archéologique, un déjà vu entropique de ce qui n’existe pas, vide de toute figure humaine qui pourrait troubler l’espace de fiction – et les titres énigmatiques – sur lequel le spectateur bâtit sa narration.

Selon le « Rapport à Alpha du Centaure » publié en 2005 (Norman Spinrad in ViderParis, Isthme Éditions, pp. 101-102), les hypothèses, susceptibles d’expliquer les rues de Paris vides de toute trace de vie, débarrassées de tout mobilier urbain et de tout véhicule, les immeubles murés jusqu’au deuxième étage, seraient aussi nombreuses qu’incertaines. La prise de vue et la postproduction sous Photoshop opèrent ici une synthèse parfaite et troublante entre l’analogique – une vision du réel générique majoritairement de type « haussmannien » – et la science-fiction, moins comme éventualité future que comme fantasme du squelette d’une ville dont les fonctions, les activités et les pratiques urbaines auraient été volontairement abandonnées – peut-être au profit des relations sociales virtuelles -, d’une ville interdite, où, seul, erre, plus ou moins sans repère, le regard du spectateur.

2005 – Patrick Fournial

Parcelles. Touriste amusé, à l’appareil photographique quelque peu facétieux, parmi les touristes des plages de sable et des côtes rocheuses, Patrick Fournial en partage, avec humour, l’ambiance estivale. Théâtre de cette liberté de vivre, le paysage, palimpseste de points de vue photographiques ramenés à l’unité de lieu et de temps, s’offre dans la légèreté du flou. Les personnages et quelques détails, une cabane de plage, un rocher, un phare, une vedette, un parasol… semblent flotter dans l’insouciance de l’instant tout en y esquissant délicatement leur ombre.

Outlines. Dans la cour et les jardins de Versailles, il recrée cet équilibre entre l’approche rigoureuse de l’espace et la légèreté de la mise en scène des visiteurs.

Dans Micromondes, la composition ludique du flou et du net, de la divergence de temporalités et de la distorsion d’échelles, scénarise un monument, un viaduc, une maison, un escalier, une voiture… comme autant d’acteurs immobiles d’un décor de diorama. Les personnages, présents ou absents, y entrent en lilliputiens.

2004 – Florian Schneider

Aujourd’hui les cybercréatures ont à tel point envahi les jeux, la vidéo, le cinéma et même le théâtre que le questionnement se focalise sur le degré de vraisemblance contextuelle. En peintre de l’écran, Florian Schneider brosse des portraits dans la liberté de l’imaginaire, leur donne un nom, Claudia, Gina, Esmeralda, Emmanuelle… à chacun d’en sonder l’histoire fantomatique d’une mémoire sans substance derrière le regard profond de l’absence, les traits immarcessibles d’une beauté de fiction, singulière et interchangeable, qui n’est pas sans rappeler l’inquiétante étrangeté des contes d’E.T.A. Hoffmann.

Avec les portraits de Catherine II de Russie, Florian Schneider intègre les standards de compression numérique de l’image dans le champ pictural. Le modèle est référent, non à partir des toiles originales, mais à partir des reproductions basse définition, tramées et compressées collectées sur Internet. Sur la surface de l’écran, le pinceau virtuel modèle la figure dans la confrontation de la représentation et de ses usages multiples, déroutant ainsi le temps arrêté du portrait historique.

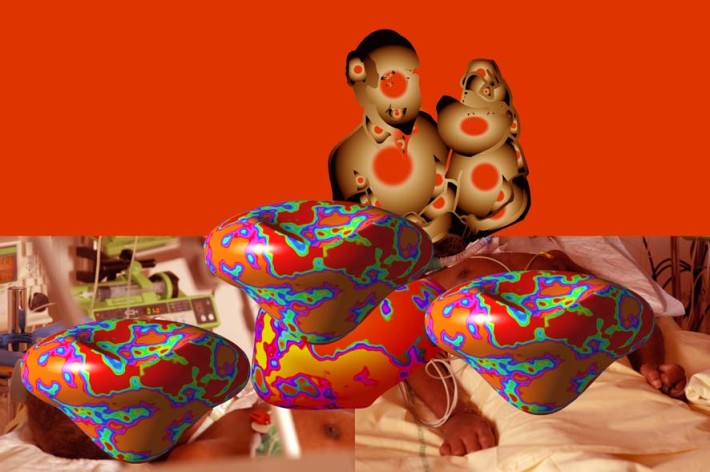

2003 – Tom Drahos

La photographie, image et/ou objet ? Que dit-elle et que manque-t-elle du réel ? De l’ici et de l’ailleurs ? Des mémoires individuelles et collectives, des rapports aux temps ? En engageant la matérialité photographique dans l’hybridation, la combinatoire d’un reportage argentique noir et blanc à la Pitié-Salpêtrière dans le service accueillant les personnes en fin de vie et de la prolifération numérique de formes flottantes aux couleurs saturées, Tom Drahos transgresse les échelles et les temporalités pour réfléchir l’ambiguïté de l’image photographique, sa vanité à dire le visible et l’invisible, les strates mémorielles de la vie et du réel.

Dans la clôture des chambres d’hôpital, l’aplat de couleur scinde et ouvre l’image d’une profondeur où l’imaginaire et la pensée transcendent le témoignage et l’éventuelle compassion. Les formes acidulées, commentaires et corpuscules saisis dans leur mouvement vers la défaillance de l’image, en inventent une éthique autre.

2002 – Jean-Baptiste Barret

Un phare quelque part en Martinique, un bord de mer, des bateaux en cale sèche, une usine électrique, des citernes, une girafe, une autruche, un éléphant… des personnages échappés des tableaux de Jean-Léon Gérôme, Simon Vouet, David Roberts et quelques autres, la nuit, illuminée des éclairages publics et privés, la nuit bleu profond habitée d’un surgissement d’étoiles, d’un croissant de lune et le conte prend sens. La mise en scène, ironique et onirique, déployée dans une palette saturée en décalages poétiques de l’improbable, en collisions d’imaginaires, se joue des temporalités, en construit les récits fabuleux d’une expérience intime des espaces sans qualité. Le rêve d’un orientalisme du présent s’inscrit autant dans la réalité qu’il métamorphose que dans une histoire revisitée.

2001 – Nicole Tran Ba Vang

« La peau est-elle un accessoire ordinaire ? » Semblant sorties d’un magazine de mode au code bien établi des collections saisonnières, les images dérangent la séduction des apparences, excitent le doute entre la peau et le vêtement, perturbent l’évidence entre le grain de la photographie et celui de l’épiderme. Où se situe la nudité, ce qui habille et déshabille dans cette garde-robe où l’identité dans ce qu’elle a de plus intime se fait parure, où le paraître est interchangeable, où le changement de peau, au-delà de la simple expression, se vêt d’une étrange familiarité dont l’humour ambigu, voire l’ironie, n’est pas sans rappeler l’histoire des violences faites au corps et des esthétiques imposées ?

2000 – Catherine Ikam

Faire un portrait, capter un visage, c’est l’illusion d’une rencontre avec soi-même et avec l’autre. Entre identité et apparence se jouent un artifice, une apparence dont Catherine Ikam propose d’explorer et d’expérimenter la présence dans la technique de captation même. Avec les outils virtuels, la figuration passe de la trace au devenir, de l’analogie au système d’informations. Le visage, « lieu de désorientation », devient une forme, un artefact, un dispositif aux multiples paramètres générant surgissements et disparitions. Qu’il s’agisse du modèle et de son double ou d’une pure virtualité, en deux ou trois dimensions, les modulations potentielles en brouillent, insaisissables, les notions d’identité et d’altérité en un leurre tendu entre le réel et l’artificiel où la distinction entre l’intériorité et l’extériorité ne fait plus sens.

mention spéciale à Virginie Pougnaud /Christophe Clarck

1999 – Orlan

Questionnant les standards de la beauté féminine, les assujettissements culturels et sociaux qu’ils imagent et génèrent dans les corps et les représentations, Orlan en accueille dans son corps un tour du monde historique qui résonne profondément sur l’image de l’autre différent et dominé.

À la différence des œuvres « d’art charnel » qu’elle intègre, la chirurgie, selon les critères esthétiques des cultures dites précolombiennes – déformations du crâne, strabisme, modelage du nez… -, brouillant réel et virtuel, est ici digitale. L’hybridation de l’image de soi – l’autre en soi – est ainsi pensée d’une identité mouvante, mutante ouvrant une pluralité de potentialités nomades, bousculant autant les convictions et les évidences des traitements esthétiques que de ce qui fait art.

Enregistrer